Das nächste Level

Im Schach ist heute derjenige erfolgreich, der vor einer Partie möglichst viel von der Spielweise seines Gegners kennt. Denn: Man kennt sich. Weiß um die Vorlieben des anderen. Um dessen liebste Eröffnungen, strategische Kniffe, Varianten im Mittel- und Endspiel. Denn Datenbanken und Computerprogramme haben gläserne Schachspieler geschaffen.

Daher gilt im heutigen Schachspiel auf höchster Ebene: Man muss vorbereitet sein. Schon vorher wissen, wie am besten auf die Manöver des Gegenübers zu reagieren ist. Das bringt Erfolg. Auf der anderen Seite muss der Spieler variabel sein und seinen Gegner, der sich ja ebenso vorbereitet hat, immer wieder mit neuen Varianten und Strategien überraschen. Bis in die Mitte der 80er-Jahre war das ganz anders – Schach war ein analoges Spiel. Topleute wie Anatoli Karpow dominierten diese Sportart allein aufgrund ihrer routinierten Abläufe, Gedankenschnelligkeit und strategischen Fähigkeiten am Spielbrett.

Bis Garri Kasparow kam. Oder die Computer. Oder eben beides. Denn als Kasparow seinem Konkurrenten Karpow 1985 den Weltmeistertitel entriss, tat er dies auch mithilfe der neuen Technologien. Kasparow gilt als einer der ersten Weltklassespieler, die mithilfe von Computerprogrammen Partien durchrechneten und ihre Rechner diverse Varianten durchspielen und -kalkulieren ließen. Kasparow eignete sich mit Unterstützung der neuen Technologien einen Wissensvorsprung an, der von Konkurrenten wie Karpow bei aller Fantasie und Spielstärke nicht zu kompensieren war.

Kasparows Titelgewinn war der Startschuss für eine neue Ära des Schachsports, die fortan von Datenbanken und Computerprogrammen geprägt wurde. Weltweit führend in dieser Branche ist ChessBase. Das Hamburger Unternehmen baute eine riesige Datenbank auf, in der mittlerweile mehr als acht Millionen gespielte Schachpartien eingesehen werden können. Zudem vertreiben die Hamburger Computerprogramme, mit deren Hilfe Schachpartien ausgewertet und zahllose Varianten in Sekundenschnelle durchgespielt werden können. Prominentester Kunde ist der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen. Der 30-jährige Norweger erklomm 2013 den Weltmeister-Thron – natürlich auch mithilfe moderner Technologien. Wie seine Konkurrenten wird auch Carlsen dabei von einem ganzen Team unterstützt, das ihm bei der Arbeit mit Datenbanken und Computern hilft. Allein könnte der „Mozart des Schachs“ den Wust von Varianten, Stellungen, Eröffnungen und Strategien niemals durchrechnen lassen.

4 Stunden Lernzeit

benötigte die künstliche Intelligenz AlphaZero, um das bis dato führende Datenbank-basierte Schachprogramm Stockfish zu bezwingen. 2017 gewann AlphaZero von 100 Partien 28, 72 gingen remis aus, keins gewann Stockfish. Ein Jahr später lautete das Duell bei 1.000 Partien mit veränderter Bedenkzeit und mehr Datenquellen für Stockfish aus Sicht von AlphaZero: 155 Siege, 839 Remis, 6 Niederlagen. AlphaZero gilt in der Schachwelt als echter Game Changer, verblüfft mit unkonventionellen Strategien. Auch Weltmeister Magnus Carlsen adaptiert die KI – und das ohne Berührungsängste: „Letztlich bin ich vom Stil her ein ganz anderer Spieler geworden, als ich es noch kurz davor war, und es war ein großartiger Ritt.“ AlphaZero kann aber nicht nur Schach. Auch das Duell gegen AlphaGo, den Rechner, der 2016 erstmals den besten Go-Spieler der Welt bezwungen hatte, entschied AlphaZero 60:40 für sich – und das nach nur acht Stunden Lernzeit.

KI-Kicker

Wenn ein Profispieler der TSG Hoffenheim morgens aufwacht, hört er erst einmal in sich hinein. „Hab ich gut geschlafen? Bin ich gut drauf oder eher verspannt? Bin ich gesund?“ Der Spieler des Bundesligisten startet dann die Vereins-App, die sich auf seinem Smartphone befindet, und sendet die Infos zu seinem Arbeitgeber ins Trainingszentrum.

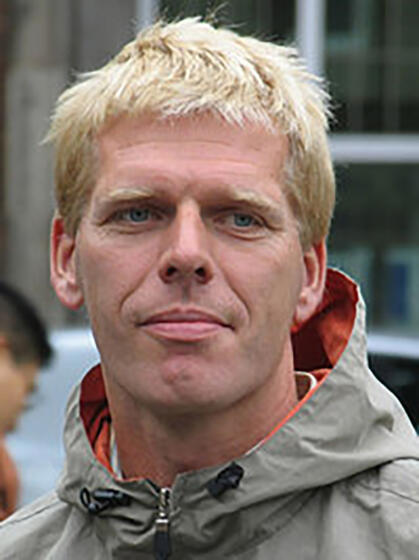

„In den letzten zehn Jahren hat sich im Profifußball im Zuge der Digitalisierung unwahrscheinlich viel getan. Die Entwicklung der technischen Möglichkeiten hat ganz tief in die strategischen Abläufe dieses Spiels eingegriffen und es massiv verändert“, sagt Rafael Hoffner, seit 2009 bei der TSG und Chef der Abteilung IT & Infrastruktur des Clubs.

Waren Trainer einst Einzelkämpfer, sitzt heute bei jedem Bundesligisten ein ganzes Team auf der Bank. Alle sind über einen Internet-Port und ein Netzwerk miteinander verknüpft. Trackingsysteme geben Auskunft über Lauf- und Zweikampfdaten der Spieler, zusätzlich liefern im Stadion verteilte Spielanalysten ihre Eindrücke und Daten zu. Die Strategie lautet: Möglichst variabel bleiben, den Gegner immer wieder überraschen. „Ständig kann heute ein Matchplan verändert werden. Man möchte für den Gegner möglichst unberechenbar bleiben“, sagt Hoffner.

Doch es geht nicht nur um die 90 Minuten am Spieltag. Die TSG installierte zudem als Vorreiter der Branche eine riesige Videoleinwand und etwa 80 Sensoren auf dem Trainingsplatz, die das Gelände in eine 3D-Karte verwandeln. Die Spieler tragen bei ihren Einheiten wiederum Sensoren in einem Brustgurt und auf dem Rücken. Hoffner: „Wir erhalten so Infos über den körperlichen Zustand der Spieler und deren kognitive Leistungen. Wir bekommen Antworten in fußballspezifischen Detailfragen. Zum Beispiel: War ein Sprint angesichts einer bestimmten Spielsituation sinnvoll? Hat sich der Spieler räumlich geschickt bewegt?“

Die meisten Top-Vereine im Fußball haben technisch mittlerweile nachgezogen, in Hoffenheim profitieren sie allerdings heute von ihrem frühen strategischen Interesse an Innovationen. „Wir sammeln schon seit über zehn Jahren Daten unserer Spieler. Wir kennen daher ihre Stärken und wissen im Detail, woran wir arbeiten müssen“, sagt Hoffner. So bekommt der eine mehr Arbeitsstunden mit den Sportpsychologen, der andere arbeitet verstärkt mit dem Footbonauten, einer Ballmaschine zur Verbesserung der Pass- und Schusstechnik.

Neben dem Footbonauten kann mit der Helix auch ein virtueller Raum benutzt werden, in dem die Akteure ihre kognitiven Fähigkeiten schulen können. Einspielungen über die 180-Grad-Projektionsfläche der Bildschirme versetzen den Spieler in unterschiedliche Spielsituationen – er muss entsprechend reagieren. Trainiert werden Konzentration, Wahrnehmung und peripheres Sehen. In Hoffenheim wissen sie vieles über ihre Spieler. Werden die vielen Daten also bald zu einer berechenbaren Strategie führen? „Nein“, sagt Hoffner. „Der Mensch bleibt immer ein Stück unberechenbar. Und das ist auch gut so!“

1 Mio. Daten

Alles, was es zum Erfassen von Fußballer-Bewegungen braucht, ist kleines Tracking-System direkt am Körper. Dabei sollen die Spieler natürlich nicht in ihren Bewegungen eingeschränkt sein, weshalb Unternehmen wie GPS-Sports oder VX Sport die Technik in ein Bustier stecken. Das sitzt am Oberkörper, ohne die Sportler beim Trainieren zu behindern. Per GPS-Signal erstellt das Gadget ein Bewegungsprofil, zeichnet Geschwindigkeiten auf und analysiert die Effizienz auf dem Platz. In einer 90-minütigen Trainingssitzung kommen so eine Million Daten zusammen. Per Funk landen diese auf Computern am Spielfeldrand oder lassen sich per Dockingstation später innerhalb weniger Sekunden auslesen.

Alle Chips an Deck

Als Jochen Schümann 1976 in Montreal seine erste von insgesamt drei olympischen Goldmedaillen ersegelte, tat er dies ganz allein. Er war solo im Finn-Dinghy unterwegs und nutzte die vorherrschenden Naturgewalten ausschließlich nach Gefühl: Windrichtung und -stärke, Wasserströmungen, Einschätzung der klein- und großräumigen Wetterentwicklungen. Schümann bewies damals erstmals international sein mittlerweile legendäres Gespür und Talent fürs Segeln – und fuhr als erst 22-Jähriger allen davon.

Mit dem Sport von damals hat Segeln heute nicht mehr allzu viel zu tun. Schümann sagt: „Segeln ist im Lauf der Zeit immer komplexer geworden. Die Fortschritte in Sachen Material und Datenauswertung haben den Sport enorm weiterentwickelt und zu einer regelrechten Wissenschaft gemacht.“ Immer leichtere Materialien an Rumpf, Segeln, Tauen und Masten machten die Boote zunehmend schneller, zuletzt führte die Foil-Technik, bei der die Boote auf Tragflächen übers Wasser fliegen, zu einer kaum für möglich gehaltenen Geschwindigkeitsexplosion. Über 90 km/h sind mit diesen Gleitern möglich.

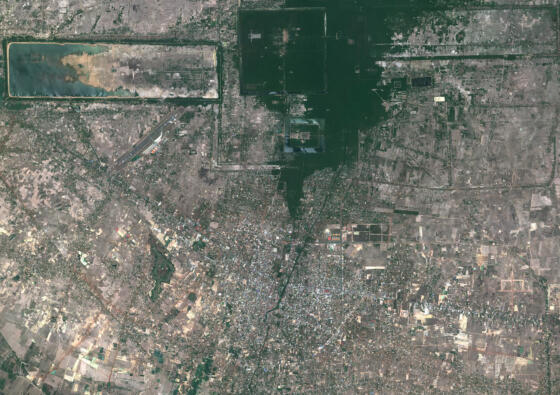

Die aber wohl entscheidende Entwicklung, die massiven Einfluss auf Strategie und Taktik, aber auch die Konstruktion der Segler genommen hat, ist die Datensammlung und -verwertung. Ein Prozess, der sich seit einigen Jahren durch den Einstieg von Software-Konzernen wie Oracle und SAP ins Segeln massiv beschleunigt hat. Je nach Bootsklasse erfassen Dutzende, manchmal tausend und mehr Sensoren und GPS-Tracker jede Bewegung im Wasser und an Bord, sammeln dabei Unmengen an Daten. Auch Wetter- und Strömungsdaten, sogar der Salzgehalt des Wassers, werden digital seziert und ausgewertet. Bis zu 16 Gigabyte pro Tag können da zusammenkommen.

Während bei den kleineren olympischen Bootsklassen technischer Support von außen während der Wettfahrt verboten ist, nutzen die Segler von Großbooten bei millionenschweren Regatten wie dem America’s Cup oder dem Volvo Ocean Race die enormen neuen Möglichkeiten auch während des Rennens: Informationen über Ruderlage und -stellung, Zugspannung der Segelseile, Grad der Krängung und, und, und: All diese Informationen laufen live auf dem Computer am Kommandostand ein und nehmen Einfluss auf die Entscheidungen des Steuermanns. Die Segler kleinerer Boote profitieren vor allem nach ihrer Wettfahrt von der neuen Technik – bei der Vorbereitung aufs nächste Kräftemessen. Im Zusammenspiel mit Daten über Strömungen und Windverhältnisse, die einst von den Seglern mühselig per Hand festgehalten wurden, ergibt sich für die Athleten heute innerhalb von Sekunden nach der Zieldurchfahrt ein Analysebild, das ganz neue taktische und strategische Überlegungen zwischen den einzelnen Wettfahrten ermöglicht.

Weiterer Vorteil: Durch Softwareprogramme lassen sich die Positionen der Segler digital übertragen, die Lage der Boote vor Tonnen, den Wendepunkten und der Ziellinie wird zentimetergenau dargestellt. Das ist gut für den Überblick der Zuschauer, Organisatoren und Berichterstatter. Bei der Konstruktion der Boote sind die gesammelten Daten ebenfalls Gold wert. „Bootsbau ohne Daten – ich weiß gar nicht, was das ist“, bekräftigt der America’s-Cup-erfahrene Ingenieur Mauricio Munoz und ergänzt, die Königsklasse des Segelsports sei ohnehin fast mehr ein Rennen der Konstrukteure und Datenjongleure als der Sportler.

So weit will Jochen Schümann nicht gehen. „Die Datenanalysten haben heute einen enorm wichtigen Job“, sagt er. „Aufgrund ihrer Aussagen kann sich der Segler seine Strategie gegen die Konkurrenz zusammenbauen.“ Aber ganz ohne das Gefühl des Athleten geht es seiner Meinung nach auch heute noch nicht: „Letztendlich ist es wie in jedem hoch entwickelten Leistungssport: Die vorhandene Datenmenge ist eine Grundlage. Aber auf dem Wasser, im entscheidenden Moment, braucht es den genialen Sportler, der die Entscheidung trifft. Und die kann ihm kein Computer abnehmen.“

Fast 100 km/h schnell

gleiten die neuen AC75-Einrumpfboote des America’s Cup über das Wasser. Der Kampf um den ältesten Sportpokal der Welt gilt als millionenteure Königsklasse des Segelsports. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Variablen aus den Bereichen Material (Segel, Foils), Natur (Wind, Wellen, Strömung) und Gegner mit einer passenden Strategie optimal zusammenzubringen.

Innovation aus dem Highspeed-Labor

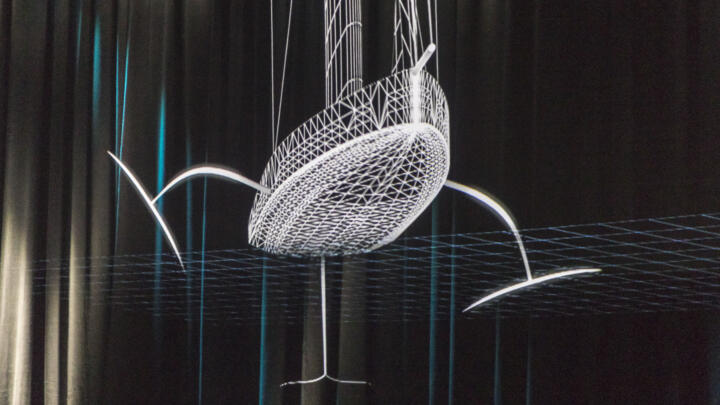

DTM-Finale 2020, Hockenheimring. Noch bevor der Champion der Gegenwart in den letzten Saisonrennen der Top-Tourenwagenliga ermittelt wird, geht die Zukunft der Rennserie an den Start. Ein Demonstrationsfahrzeug der DTM Electric drehte seine Runden im badischen Motodrom. Mit knapp 1.200 PS Leistung bewegt sich das E-Auto auf dem Performance-Niveau der Formel 1.

Fahrdynamisch stößt es in neue Dimensionen vor, denn die vier batterieelektrischen Antriebe von Schaeffler lassen sich für perfekte Traktion bei allen denkbaren Streckenbedingungen radindividuell ansteuern – Stichwort Torque-Vectoring. Auch die Beschleunigungswerte beeindrucken. 2,4 Sekunden vergehen beim Sprint von 0 auf 100 km/h. Das sind 0,4 Sekunden weniger als beim aktuellen DTM-Auto. Ein Wimpernschlag, der auf der Rennstrecke eine halbe Ewigkeit bedeutet. 2021 sollen weitere Demo-Einsätze der DTM Electric folgen, erste Wettkämpfe sind für 2023 geplant. Die Entwicklung des Prototyps erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der DTM-Dachorganisation ITR und Schaeffler, künftiger Serien- und Innovationspartner der DTM. Der renommierte Automobil- und Industriezulieferer steuert bei dem Testträger neben dem Antrieb unter anderem auch die bereits im Motorsport erprobte Steer-by-Wire-Technologie Space Drive bei. Gemeinsam zeigen die Partner, wie die Zukunft des Motorsports auch aussehen kann: Sie ist grün, hoch performant und elektrisch.

Die Partnerschaft mit der DTM passt perfekt zu Schaeffler. Als Vorreiter möchten wir vorangehen, den Status quo herausfordern und Grenzen verschieben – und so den Unterschied machen

Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler. „Unsere innovativen E-Antriebstechnologien sorgen bereits seit 2014 in der Formel E für Siege und kommen mittlerweile auch in Serienfahrzeugen zum Einsatz. Die Kooperation belegt Pioniergeist und Innovationskraft und unterstreicht unseren Anspruch, als Technologiepartner Fortschritt zu gestalten, der die Welt bewegt.“

Ebenfalls 2023 soll mit der HYRAZE League die weltweit erste Automobil-Rennserie an den Start gehen, die auf umweltfreundlich produzierten Wasserstoff als Energieträger setzt. Auch hier ist Schaeffler als Technologie-Partner involviert. Die Rennen werden mit 800 PS starken Wasserstoff-Autos ausgetragen. Die Energie für den emissionsfreien Antrieb liefert grüner Wasserstoff, der in den beiden Brennstoffzellen der Rennfahrzeuge in Strom für die vier Elektromotoren umgewandelt wird. Zusätzlich wird beim Bremsen zurückgewonnene Energie in kompakten Hochleistungs-Batteriezellen gespeichert.

Aber auch in anderen Bereichen des HYRAZE-Fahrzeugs ist viel nachhaltige Innovation mit an Bord. Die Karosserieteile werden beispielsweise aus einem Naturfaser-Verbundwerkstoff hergestellt. Einzigartig im internationalen Rennsport wird auch das Bremssystem der allradgetriebenen Fahrzeuge. Denn jeglicher anfallende Bremsstaub entweicht nicht unkontrolliert in die Umwelt, sondern wird im Fahrzeug aufgefangen und im Nachhinein umweltneutral entsorgt. Spezielle, aus schnell nachwachsenden Rohstoffen entwickelte Reifen sorgen außerdem für eine Minimierung des Reifenabriebs. Zusammen mit einer strikt limitierten Anzahl von Reifen reduziert sich die Feinstaubbelastung wesentlich.

Innovativ ist auch die Verknüpfung von E-Sport und realem Motorsport in der HYRAZE League. Die Teams haben für jedes Auto zwei Fahrer – einen für die realen Wertungsläufe und einen, der an den gleichfalls zur Meisterschaft zählenden E-Sport-Events teilnimmt. Die Ergebnisse beider Rennen fließen zu gleichen Teilen in die Meisterschaftswertung ein, sodass am Ende ein Team als Gesamtsieger beider Disziplinen gekürt wird – ein absolutes Novum im Motorsport.