Fiktion trifft Fortschritt

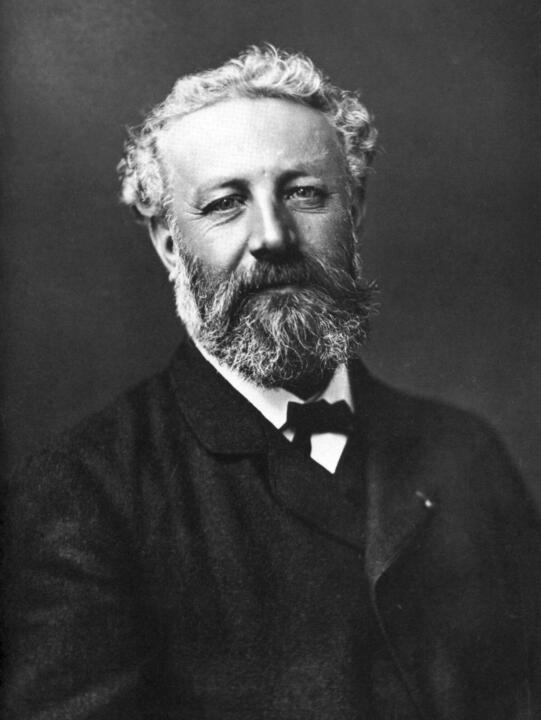

Jules Verne (1828 – 1905)

Fiktion: Jules Verne wagte es, in seinem literarischen Gesamterbe (Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Von der Erde zum Mond, Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer uvm.) weiterzudenken – vom Erstlingswerk anno 1863 bis zu seinem Tod 1905. Der französische Visionär beschrieb 100 Jahre vor Apollo 11 den Start einer Raumkapsel gen Mond, darüber hinaus das futuristische U-Boot Nautilus und auch Kommunikationsmittel, mit denen sich Menschen über große Distanzen in Echtzeit sehen und unterhalten können, sowie Frühversionen von Smart Cities.

Realität: 1969 wurde die von Verne vorweggenommene Mondlandung Wirklichkeit, noch früher elektrische Unterseeboote. Seit ein paar Jahren gehören Videokonferenzen über Zoom und Teams zu unserem Alltag. Moderne Städte verfügen über vernetzte Infrastrukturen mit automatisierter Technik und digitaler Kommunikation, wie einst in Vernes Wunderwerken beschrieben.

Isaac Asimov – Ich, der Robot (1950)

Fiktion: Ethische Regeln, die Verantwortung der Schöpfer von Robotern und die Herausforderungen von KI werden thematisiert.

Realität: KIs wie ChatGPT oder DeepMind führen Gespräche, schreiben Codes, erstellen Kunst – aber ohne eigenes Bewusstsein (noch).

Ray Bradbury – Fahrenheit 451 (1953)

Fiktion: Im Roman tragen Menschen kleine Muscheln (Seashells) im Ohr, die ununterbrochen Musik, Nachrichten oder belanglose Geräusche senden. Jeder versinkt in seiner eigenen akustischen Welt.

Realität: Heute sind kabellose In-Ear-Kopfhörer alltägliches Accessoire zum Hören von Musik und Podcasts oder um Anrufe zu tätigen und digitale Assistenten wiederzugeben. Genau wie Bradburys Seashells ermöglichen sie ein konstantes Eintauchen in eine private Geräuschwelt.

Star Trek (seit 1966)

Fiktion: Ein Replikator erzeugt Essen oder Werkzeuge auf Knopfdruck.

Realität: 3D-Druck ist Standard in Medizin, Luftfahrt, Architektur – bis hin zu Fleischalternativen und ganzen Häusern.

Arthur C. Clarke – 2001: Odyssee im Weltraum (1968)

Fiktion: Astronauten lesen Nachrichten und sehen Videos auf flachen, rechteckigen Geräten – sogenannten Newspads.

Realität: Tablet-Computer sind heute allgegenwärtig und sehen den Geräten im Film erstaunlich ähnlich. Sie werden für Medienkonsum, Kommunikation und Arbeit verwendet – überall, auch in der Raumfahrt.

Martin Caidin – Cyborg (1972)

Fiktion: In Cyborg wird der Testpilot Steve Austin nach einem schweren Unfall mithilfe modernster Technologie „wiederhergestellt“. Er erhält bionische Gliedmaßen und ein künstliches Auge.

Realität: Heute existieren tatsächlich bionische Prothesen, die mit dem menschlichen Nervensystem verbunden sind. Moderne Armprothesen können über Muskelimpulse oder sogar über Gedanken gesteuert werden. Das „bionische Auge“ wird ebenfalls erforscht – erste Retina-Implantate ermöglichen blinden Menschen eingeschränkte Sehkraft.

Douglas Adams – Per Anhalter durch die Galaxis (1979)

Fiktion: Ein Babelfisch im Ohr übersetzt alle Sprachen.

Realität: Echtzeit-Sprachübersetzer oder KI-basierte Apps machen die Babelfisch-Vision möglich – per Ohrstöpsel, Handy oder Brille.

Knight Rider (1982–1986)

Fiktion: Das sprechende Auto K.I.T.T. versteht gesprochene Befehle und führt komplexe Aufgaben aus. K.I.T.T. kann selbständig fahren, Hindernissen ausweichen, sich mit Computern verbinden und sogar Entscheidungen treffen.

Realität: Moderne Fahrzeuge verfügen über Sprachsteuerungssysteme für alles erdenkliche wie Navigation, Musik und sogar Sitzheizungen. Einige Modelle antworten mit vorgegebenen oder generierten Sprachantworten. Ein neues Modell des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD macht K.I.T.T. Konkurrenz, da es ähnlich wie sein amerikanisches Vorbild über Schlaglöcher springen kann.

Nummer 5 lebt (1986)

Fiktion: Der Militärroboter „Nummer 5“ wird von einem Blitz getroffen und entwickelt Bewusstsein, Humor und Persönlichkeit.

Realität: Der Wunsch, Maschinen menschenähnlicher zu machen, ist ein zentraler Motor in Robotik und KI-Forschung. Zwar besitzen heutige Humanoide noch kein echtes Bewusstsein, aber lernfähige Systeme, emotionale Reaktionen und natürlich wirkende, menschenähnliche Bewegungen lassen sie realistischer denn je erscheinen.

Die Reise ins Ich (1987)

Fiktion: Der Film greift eine Idee auf, die bereits 1966 im Film „Die phantastische Reise“ präsentiert wurde: Ein bemanntes Mini-U-Boot wird auf mikroskopische Größe geschrumpft und in den menschlichen Körper injiziert, um dort eine lebensrettende Mission durchzuführen.

Realität: Was damals nach reiner Fantasie klang, ist heute durch medizinische Mikroroboter, Kapselkameras und Nanotechnologie ein reales Forschungsfeld – mit konkretem medizinischen Nutzen.

Ray Kurzweil – The Age of Intelligent Machines (1990)

Fiktion: Computer schlagen Schachweltmeister, verstehen Sprache und übernehmen kreative Aufgaben.

Realität: 1997 besiegte IBMs Deep Blue den Schachweltmeister Garry Kasparov. Heute schreiben KIs Texte, komponieren Musik und helfen bei medizinischen Diagnosen.

Neal Stephenson – Snow Crash (1992)

Fiktion: Das „Metaverse“ – eine virtuelle, dreidimensionale Online-Welt, in der Menschen als Avatare interagieren.

Realität: Meta verfolgt mit Hochdruck und unter hohem Kosteneinsatz die Entwicklung des Metaverse. Auch Plattformen wie Second Life setzen ähnliche Konzepte um. VR-Brillen, digitale Identitäten, virtuelle Güter und sogar digitale Grundstücke (z. B. Decentraland) existieren bereits.

Matrix (1999)

Fiktion: Gedanken lesen, Geräte mit dem Gehirn steuern, Erinnerungen manipulieren – im Film Matrix sind Menschen über ein Interface direkt mit einer virtuellen Welt verbunden. Lernen, Kommunikation und Bewegung geschehen durch Gedanken.

Realität: Die Entwicklung von Brain-Computer-Interfaces (BCIs) bringt diese Visionen Schritt für Schritt in die Realität. Heute ist es unter anderem möglich, dass gelähmte Menschen mithilfe von BCIs einen Cursor bewegen, einen Rollstuhl steuern oder Texte schreiben können – nur durch Gedanken.

Minority Report (2002)

Fiktion: Der Film, dessen Drehbuch auf der Grundidee der gleichnamigen Kurzgeschichte des amerikanischen Autors Philip K. Dick aus dem Jahr 1956 basiert, entwirft eine Welt, in der Verbrechen verhindert werden, bevor sie geschehen. Möglich macht das eine übermenschliche Intelligenz (Precogs), die zukünftige Straftaten vorhersehen.

Realität: Predictive Policing ist keine Fiktion mehr. Algorithmenbasierte Prognosen für Verbrechen auf Basis von historischen Daten, Risikogebieten und potenziellen Tätern werden zum Beispiel in den USA tatsächlich genutzt – mit ethischer Kontroverse zur Fehleranfälligkeit der Prognosen.

Schaeffler auf Mondmission

Schaeffler bringt den Wandel von „Science-Fiction to Science Fact“ aktiv voran. Seit Jahrzehnten ist die Motion Technology Company Partner der Raumfahrt, so gehört der global tätige Konzern zum engen Lieferantennetzwerk der National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA genannt. Die Piloten der Mondmission Artemis II werden ihr Raumschiff Orion – wenn es nicht vom Computer gesteuert wird – vor allem mit dem Translational Hand Controller (THC) und dem Rotational Hand Controller (RHC) manövrieren. Das RHC steuert die Fluglage von Orion oder die Richtung, in die das Raumfahrzeug zeigt. Das THC bewegt das Raumschiff vorwärts und rückwärts. Beide enthalten insgesamt fünf Hochpräzisionslager von Schaeffler für die Luft- und Raumfahrt.

Auch die NASA-Mondmission „Artemis 1“ war mit Technik von Schaeffler ausgestattet. Schaeffler Aerospace produzierte am Standort Schweinfurt Lager für die Turbopumpen der vier Triebwerke. Für diese Pumpen-Lager, deren Wälzkörper erstmalig aus Keramik bestanden, hat Schaeffler – auch schon zu Space-Shuttle-Zeiten – einen eigenen Werkstoff kreiert, der den hohen Drehzahlen bis zu 25.000 Umdrehungen pro Minute gerecht wird: den extrem robusten und korrosionsbeständigen Werkstoff Cronidur 30, der mittlerweile in vielen weiteren Bereichen Anwendung findet, etwa in Hubschraubern.