Maschinen-Fantasien

In Büchern und Filmen erscheint alles so einfach: Harry Potter wirft sich den Tarnumhang um und wird unsichtbar. Luke Skywalker verliert im Kampf gegen Darth Vader seine Hand und ersetzt sie durch eine Prothese mit künstlicher Haut, mit der er ebenso gut greifen und fühlen kann wie vorher. Captain Kirk düst mit Warp-Antrieb durchs All und lässt sich auf ferne Planeten beamen. Marty McFly schwebt auf dem Hoverboard über einen Teich und reist per Zeitmaschine „zurück in die Zukunft“. Und der Blade Runner rast mit dem Flugtaxi durch die Straßenschluchten von Los Angeles, um Replikanten zu jagen, die wie Menschen aussehen, aber Maschinen sind.

Unauflösbare Widersprüche

Alles nur Visionen fantasiebegabter Science-Fiction-Autoren? Oder gibt es doch eine Chance, solche Zukunftsmaschinen zu erleben – und wenn ja, wann? Manche von ihnen lassen sich getrost im Reich der Märchen verorten: jene, die technisch nicht realisierbar oder physikalisch unmöglich sind. So wie das Perpetuum mobile, jene fabelhafte Maschine, die sich ohne Energiezufuhr von außen unbegrenzt bewegen und dabei auch noch Arbeit verrichten soll. Jahrhundertelang ersannen findige Tüftler immer wieder solche Maschinen, bis im 19. Jahrhundert mehrere Wissenschaftler zeigten, dass ein Perpetuum mobile den Energieerhaltungssatz verletzen würde – eines der unumstößlichen Gesetze der Physik. Ähnliches gilt für Zeitreisen. Laut Einsteins Relativitätstheorie kann man zwar in die Zukunft reisen, falls es gelingt, Raketen zu konstruieren, die der Lichtgeschwindigkeit nahekommen. Eine Reise in die Vergangenheit würde allerdings sofort zu unauflösbaren Widersprüchen führen, wie auch McFly erkennen musste: Wer seine eigene Zeugung verhindert, würde ja nie geboren und könnte somit gar nicht in die Vergangenheit reisen, um … Ein Teufelskreis, der sich in unserem Universum nicht auflösen lässt!

Auch Warp-Antriebe und das Beamen gehören in diese Kategorie. Sie widersprechen zwar nicht den Naturgesetzen, aber der Aufwand, den man in sie stecken müsste, macht sie praktisch unmöglich. So müsste ein Warp-Antrieb den Raum im Weltall so stark krümmen, dass die Entfernung zum Ziel auf einen Katzensprung schrumpft: Physiker haben errechnet, dass dies Energiedichten wie kurz nach dem Urknall erfordert und tödliche Strahlung erzeugt. Beim klassischen Beamen wiederum müsste man die Energie- und Ortsdaten eines jeden Atoms im Körper kennen und rekonstruieren – allein die dafür nötige Informationsmenge entspricht dem Millionenfachen aller derzeit auf der Erde gespeicherten Daten.

Wie praktisch wäre es angesichts von Überbevölkerung und knappen Ressourcen, wenn man Menschen einfach schrumpfen lassen könnte. Ein einziger Maiskolben, ein einziges Huhn könnte ganze Dörfer ernähren, und auf einem Quadratmeter fände bequem eine Reihenhaussiedlung Platz. Ein verlockendes Planspiel, Dutzende Male verfilmt. Leider verhindern auch hier mehrere Naturgesetze die Umsetzung ins Reale. So gibt es keine Maschine, die – wie für die Verkleinerung von Lebewesen nötig – Atome schrumpfen lassen könnte und so das sogenannte Pauli-Prinzip außer Kraft setzen würde. Dies manifestiert nicht nur den Aufbau des Atoms, sondern auch den Widerstand, den kondensierte Materie weiterer Kompression entgegensetzt. Die Alternative, die Atomanzahl zu verringern, würde die komplexen Strukturen des Körperapparats zum Kollabieren bringen. Ein Mensch ist eben kein Einzeller.

Wahre Wissenschaftswunder

Keine Science-Fiction, sondern echte Wissenschaft steckt im „Stein der Weisen“. Das ist die einst von den Alchemisten verfolgte Idee, unedle Metalle wie Quecksilber in edles Gold zu verwandeln. Zahllose Schwindler versuchten sich daran und landeten nicht selten im Gefängnis oder auf dem Schafott. Johann Friedrich Böttger gelang auf der Suche nach dem Stein der Weisen im Jahr 1707 immerhin die Herstellung von Porzellan, doch Gold entstand nie – kein Wunder, denn die Umwandlung eines chemischen Elements in ein anderes ist mit chemischen Verfahren nicht möglich, sondern nur wenn man die Atomkerne selbst angreift. Und dafür braucht man Kernreaktoren oder Teilchenbeschleuniger. In den 1950er-Jahren entstanden so erstmals in einem Reaktor in den USA aus Quecksilber winzige Mengen Gold, und 1980 schossen Physiker Atomkerne auf Wismut, das sich dann auch in Gold verwandelte – allerdings zum Preis von rund 30 Millionen Dollar pro Millionstel Gramm Gold.

Weit fortgeschrittene Technik ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden

Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke

Billiger könnten Tarnkappen werden. Seit einigen Jahren kennt man sogenannte Metamaterialien, die elektromagnetische Wellen um einen Gegenstand herumlenken können. Mit Mikrowellen ist das Forschern bereits gelungen, für Licht allerdings müsste man die Metamaterialien auf Tausendstel eines Haardurchmessers maßschneidern – schwierig, aber machbar. Doch unsichtbar zu werden, das geht auch einfacher, wie ein Blick in die Natur zeigt: Kraken können ihr Erscheinungsbild sekundenschnell so perfekt der Umgebung anpassen, dass sie aussehen wie die Pflanze oder der Felsen hinter ihnen. Mit Sensoren sowie einer künstlichen Haut mit Farbpigmenten und einer Art von Muskeln, die die Pigmente erscheinen und wieder verschwinden lassen, ließe sich so etwas nachbauen. Die nötigen 3-D-Drucker gibt es inzwischen für Materialien aller Art: für Kunststoffe, Metalle und sogar für menschliche Haut. Viele Branchen, von Medizin über Rüstung bis hin zu Autobauern, arbeiten auch an Projektionstechnologien. Dabei wird das Bild des jeweiligen Hintergrunds so auf ein Objekt projiziert, dass es durchsichtig erscheint. Erste Erfolge sind auf Internetplattformen wie YouTube zu bestaunen. Alles Spielereien? Keineswegs. Unsichtbare Karosserieteile würden beispielsweise die Rundumsicht in Fahrzeugen und damit die Sicherheit massiv erhöhen. Tote Winkel wären Vergangenheit.

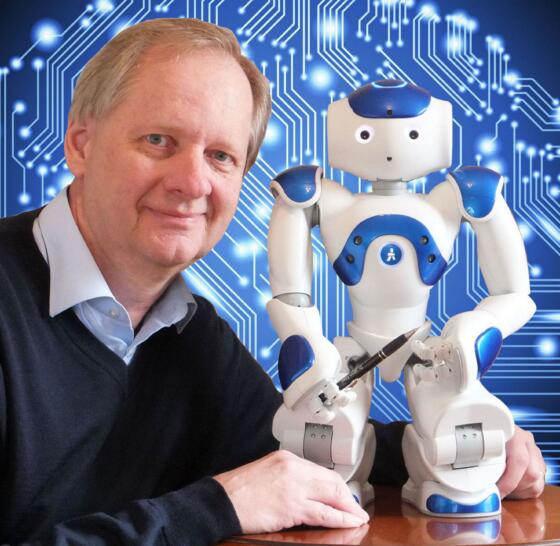

Roboter – deine Freunde und Helfer

Die Handprothese von Luke Skywalker ist hingegen schon Realität. So verbanden Forscher in den USA im Jahr 2015 eine Roboterhand direkt mit einem Mikrochip im Gehirn eines querschnittsgelähmten Patienten. Dieser konnte dann – allein mit der Kraft seiner Gedanken – die Hand nicht nur bewegen, sondern ihm wurden auch die Signale ihrer Drucksensoren in den Teil seines Gehirns zurückgemeldet, wo üblicherweise Tasteindrücke wahrgenommen werden. Das Gefühl dabei, sagte der 28-jährige Patient, sei dasselbe gewesen wie vor seinem Unfall, als er mit seiner eigenen Hand noch greifen konnte.

Roboter und smarte Maschinen mit künstlicher Intelligenz haben in den letzten fünf Jahren mehr Fortschritte gemacht als in all den Jahrzehnten vorher. Maschinen schlagen Menschen im Brettspiel Go ebenso wie beim Pokern, und sie lesen Emotionen wie Wut, Freude oder Überraschung aus Gesichtern. Sogar der Babelfisch aus „Per Anhalter durch die Galaxis“, den man sich ins Ohr steckt und der alle Sprachen übersetzt, ist nicht mehr fern. Die Software zur Spracherkennung lernt mit jeder gesprochenen Computereingabe hinzu, und Übersetzungsprogramme wie DeepL nähern sich rasant der Alltagstauglichkeit.

Im Oktober 2017 hatte Sophia, eine Roboterdame, ihren ersten Auftritt vor den Vereinten Nationen, und im japanischen Osaka gibt es bereits Androiden, die man von Menschen kaum noch unterscheiden kann – mit lebendig wirkenden Augen, Gesten, Mimik und einer Haut, die sich warm und weich anfühlt. Derartige Mensch-Maschinen könnten künftig als sympathische dienstbare Geister alle möglichen Serviceaufgaben im Privat- und Berufsleben übernehmen. Doch bis dahin wird es sicher noch etwas dauern, denn jede Wohnung, jede Dienstleistung ist anders, und ein „RoboNet“, aus dem sich die Maschinen selbstständig Wissen und neue Fähigkeiten herunterladen können, ist noch nicht online.

Aber wer hätte vor 15 Jahren gedacht, dass schon heute – wenn auch noch versuchsweise – autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen rollen? Auch in der Luft gibt es bereits erste autonome Flugtaxis. So flog Ende September 2017 eine große Drohne mit 18 Rotoren selbstständig durch Dubai. Im Test noch ohne Menschen, aber das arabische Emirat will bis 2030 ein Viertel seines Verkehrs auf autonomen Transport umstellen: auf den Straßen ebenso wie in der Luft. Und über die Bucht von Dubai schwebte unlängst ein Feuerwehrmann auf eine Brücke zu, um dort einen Brand zu löschen, getragen von zwei kräftigen Wasserstrahlen auf einem Hoverboard! So mancher Zuschauer fühlte sich dabei sicher an „Zurück in die Zukunft“ erinnert.

Wenn man sich abschließend fragt, warum es manch fantastische Maschine, die sich Menschen ausgedacht haben, (noch) nicht zu kaufen gibt, stimmt meistens eine dieser drei Antworten:

- Sie widerspricht grundlegenden Naturgesetzen oder ist technisch nicht realisierbar, wie das Perpetuum mobile, die Zeitmaschine, der Warp-Antrieb oder das Beamen.

- Sie ist zwar machbar, aber für die praktische Anwendung einfach zu teuer, wie die Umwandlung von unedlen Metallen in Gold.

- Oder Forscher arbeiten daran, und es gibt vielleicht schon erste Prototypen, aber der Weg zu einem Produkt für den Massenmarkt ist noch weit – wie beim Hoverboard, den Flugautos, den Tarnkappen und den Exoskeletten.

Do it yourself

Wenn Schaeffler für seine Produktion keine passenden Gerätschaften auf dem Markt findet, wird die Abteilung Sondermaschinenbau aktiv.

Rund 1.700 Spezialisten an 16 Standorten beschäftigen sich mit dem Bau von Sondermaschinen. Auf den eigenen Bau greift Schaeffler meist dann zurück, wenn mehr Qualität, Effizienz und Flexibilität gefordert sind oder eine selbst entwickelte Maschine sich besser in Abläufe und Prozesse integrieren lässt. Damit sichert sich Schaeffler nicht nur wichtiges Know-how, sondern kann komplexe Produkte, wie die elektrische Achse, auch schneller auf den Markt bringen.

Fast jede zweite bei Schaeffler eingesetzte Produktionseinrichtung stammt aus dem internen Sondermaschinenbau, der damit zu einem der weltweit größten Maschinenbauunternehmen gehört.