Überleben im Extremen

Manche mögen’s heiß

Hitze wird beim Kochen auch dazu eingesetzt, sämtliche Mikroben abzutöten. Die Schulweisheit lautete einst: Leben braucht Wasser, also gibt es jenseits des Siedepunkts kein Leben. Aber bereits Mitte des 19. Jahrhunderts tauchen erste Forschungen über hitzeresistente Lebensformen auf. Heute weiß man: Thermophile überleben nicht nur heiße Bedingungen, sondern gedeihen jenseits der 50 Grad sogar besonders gut. Organismen, deren optimaler Temperaturbereich über 70 Grad liegt, nennt man hyperthermophil. Aktueller Rekordhalter ist das 2008 entdeckte Archaeon Methanopyrus kandleri, das sich bei 122 Grad vermehren kann, wenn man den Druck seines Lebensraums in 4.000 Meter Meerestiefe, also rund 400 Bar, anwendet.

Archaeen wie Methanopyrus kandleri sind bei Forschern ohnehin besonders beliebt. Denn diese einzelligen Organismen sind beispielsweise in heißen Quellen, Geysiren und unterseeischen Vulkanschloten zu finden, also dort, wo vor Milliarden von Jahren wahrscheinlich das Leben auf der Erde seinen Anfang genommen hat.

Da viele industrielle Prozesse durch hohe Temperaturen beschleunigt werden, gibt es ein großes Interesse, die Fähigkeiten hitzeresistenter Mikroorganismen zu nutzen. Genauer gesagt die von deren Enzymen, also jenen Molekülen, die Stoffwechselprozesse in Gang bringen und am Laufen halten. Solche thermophilen Enzyme verbessern Waschmittel oder helfen dabei, industrielle Synthese-Prozesse von der Raffinerie hin zu Bioreaktoren zu verlagern. Bei der Abscheidung emulgierter Fette und Öle in Abwässern können temperaturfeste Enzyme ebenfalls wertvolle Dienste leisten. Viel Potenzial sehen Forscher auch im Bereich regenerativer Energien, sei es bei der Hochtemperatur-Fermentation in der Biogasgewinnung oder in der Glukoseaufspaltung als Vorstufe zum Biosprit.

Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie leistete das thermophile Enzym DNA-Polymerase wichtige Arbeit – als Akteur der Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR. Diese dient dazu, das entnommene Probematerial zu vervielfältigen, um damit arbeiten zu können. Dabei wird die DNA-Doppelhelix einer Probe in einem Hochtemperaturschritt bei rund 95 Grad in zwei Stränge aufgeschmolzen und ausgehend von synthetisch hergestellten Gegenstücken (Primern) bei Temperaturen zwischen 45 und 68 Grad verdoppelt. Bereits nach dem 20. PCR-Zyklus gibt es eine Million Kopien, an einem Nachmittag 100 Milliarden. Bleibt diese Kettenreaktion im Falle eines Corona-Tests aus, ist der PCR-Test negativ.

Vor Corona kannte das Kürzel PCR außerhalb von Laboren kaum jemand, dabei hatte der 2019 verstorbene Biochemiker Kary Mullis die Polymerase-Kettenreaktion bereits 1983 entdeckt. Das brachte ihm zehn Jahre später den Nobelpreis für Chemie ein. Zu Recht, denn PCR ist aus kaum einem biowissenschaftlichen Bereich wegzudenken – von der Medizin über die Paläontologie bis hin zum genetischen Fingerabdruck in der Kriminalistik.

2.000 Jahre alt ...

... kann die extremophile Pflanze Welwitschia mirabilis werden. Und das selbst an einem der unwirtlichsten Orte des Planeten, der Namib-Wüste mit täglichen Temperaturschwankungen von über 50 Grad, häufigen Sandstürmen und jahrzehntelagen Trockenphasen. Ihr Überlebenstrick: Die Pflanze bildet neben einer 15 Meter langen Pfahlwurzel einen feingliedrigen Wurzelkranz mit bis zu 15 Meter Durchmesser aus. Damit nimmt die Pflanze Nacht- und Morgentau auf. Welwitschia mirabilis gehört zu den am längsten auf der Erde existierenden Pflanzen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sie seit über 100 Millionen Jahren gibt.

Keine Angst vor dem Erfrieren

Kälte bietet nicht so viel Spielraum für die Evolution wie hohe Temperaturen. Der Grund: Bei frostigen Graden bilden sich auch in Zellen Eiskristalle, die diese und andere Strukturen von Lebewesen mechanisch zerstören können. Im Labor vermeidet man deshalb die Kristallbildung, indem man Mikroorganismen oder auch Gewebe in flüssigen Stickstoff taucht und so schockgefriert. Die Abkühlung unter den Gefrierpunkt erfolgt dabei so schnell, dass keine Kristalle wachsen können und das gefrorene Wasser eine gleichmäßige Phase bildet.

In der Natur findet man zwei entgegengesetzte Strategien zur Vermeidung von Frostschäden. Psychrophile, also Organismen, die optimal an niedrige Temperaturen von 15 Grad und darunter angepasst sind, setzen vor allem auf den Einsatz von Anti-Frost-Proteinen (AFP). Diese verhindern die Bildung von Eiskristallen. AFP wurden zuerst bei arktischen Fischen entdeckt, finden sich aber auch bei Insekten, Pflanzen, Pilzen und Bakterien.

In einigen Ländern werden Anti-Frost-Proteine aus Fischen oder mit gentechnisch veränderter Hefe erzeugte AFP bereits Lebensmitteln zugemischt, zum Beispiel, um gefrorenes Speiseeis besonders cremig werden zu lassen. Auch dem Gefrierbrand bei Tiefkühlkost, also dem Austrocknen äußerer Schichten beim Auftauen, könnten Anti-Frost-Proteine Einhalt gebieten.

Kyrophilen Organismen können sogar minus 10 Grad Frost und mehr nichts anhaben. Ihr Trick ist die Eisnukleation. Bei dieser natürlichen Schockfrostung beschleunigen Proteine die Bildung immer neuer Eiskeime (Nukleation) und verhindern so das zellzerstörende Wachstum der Kristalle. Diese Strategie findet sich bei frosttoleranten Insekten wieder. Sogar manche Frösche können so einen Großteil ihres Wassergehalts schadlos gefrieren und wieder auftauen lassen.

Und auch hier gibt es biotechnische Einsatzmöglichkeiten. So löst das Eisnukleationsprotein des Bakteriums Pseudomonas syringae schon bei minus 2 Grad die Eisbildung von Wassertropfen aus. Das macht es zum perfekten Helfer bei der Herstellung von Kunstschnee. Zum Vergleich: Bei natürlichem Schnee beginnt der durch Kondensationskeime wie Mineralstaub oder Ruß ausgelöste Gefrierprozess erst bei minus 15 Grad. Bei YouTube sind beeindruckende Videos abrufbar, in denen das Protein Wasser in Reagenzgläsern in Sekundenbruchteilen gefrieren lässt. Das Problem: P. syringae kann Pflanzen schädigen. Obwohl für die künstliche Frostbeschleunigung abgetötete Bakterien genutzt werden, ist das Verfahren wegen möglicher Schäden in der Natur in einigen Ländern verboten.

Ein großes wirtschaftliches Potenzial haben auch natürliche Tenside, die Bakterien in extremer Kälte bilden, um ihre Nahrung als leicht verdauliche Tröpfchen zu lösen. Solche kältebeständigen Tenside könnte man beispielsweise nutzen, um das Eindicken von Biodiesel bei tiefen Temperaturen zu verhindern. Oder um Waschmittel schon bei tieferen Temperaturen wirksamer zu machen. Auch bei Umweltkatastrophen in kalten Regionen ließen sich kälteresistente Tenside zur Reinigung einsetzen. Kälteresistente Oberflächenbeschichtung, etwa bei Flugzeugtragflächen, wären ein weiteres Einsatzgebiet für eine biotechnische Anwendung in diesem Bereich.

Leben im Salz

Salze geben nicht nur unserem Essen Geschmack. Sie sind als Körperbaustein und Stoffwechselbeteiligte sogar lebenswichtig. Aber nur in geringen Dosen. Bereits eine zu uns genommene Menge von 0,5 bis 1 Gramm Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht kann zum Tode führen. Es gibt aber zahllose Mikroorganismen, die in trockenen oder nassen Lebensräumen mit hohem Salzgehalt, wie dem Toten Meer, leben können. Sie haben besondere Schutzmechanismen entwickelt, mit denen sie ihren Salzhaushalt optimieren. Viele dieser Mikroorgansimen tragen den Wortstamm Halo- vom griechischen halos für Salz im Namen. Zum Beispiel das Bakterium Halomonas. Das hat Wege entwickelt, um wechselnde Salzkonzentrationen zwischen 0,5 und 25 Prozent ausgleichen zu können.

Für Biotechniker besonders spannend ist ein Schlüsselelement, das Bakterien wie Halomanos vor UV-Strahlung, extremen Temperaturschwankungen, Austrocknung und hohen Salz- oder Säurekonzentrationen schützt. Es heißt Ectoin. Ectoin wirkt hydratisierend und bildet eine sehr stabile, aber luftdurchlässige Wasserschicht um die Bakterien. Eigenschaften, die sich die Kosmetikindustrie gern zunutze macht. Der natürliche Wirkstoff wird dank seiner entzündungshemmenden und pflegenden Eigenschaften Cremes und Salben beigemischt. Auch die Pharmabranche ist Ectoin-Fan. Dort ist es Bestandteil vieler Augen- und Nasentropfen, aber auch von Mitteln gegen Atemwegserkrankungen wie Asthma.

Um an das Ectoin in industriell nutzbaren Mengen heranzukommen, werden die Bakterien „gemolken“. Dazu packt man sie zunächst in eine Umgebung mit extrem hohem Salzgehalt, damit sie viel Ectoin bilden. Im Anschluss folgt ein Bad in einer salzfreien Lösung. Um dort zu überleben, muss Halomonas das nun überflüssige Ectoin wieder loswerden und gibt es in die Lösung ab, aus der es extrahiert werden kann.

Das Membranprotein Bacteriorhodopsin aus dem extrem salzresistenten Halobacterium salinarum hingegen fasziniert viele Wissenschaftler wegen seiner besonderen Fähigkeiten, auf Licht zu reagieren. Schon seit Ende der 1990er-Jahre wird Bacteriorhodopsin biotechnologisch verwendet, unter anderem als Sicherheitspigment sowie auch als der erste biomolekulare Datenspeicher. Darüber hinaus hat die Entdeckung des Bacteriorhodopsins von Halobacterium salinarum das junge Forschungsfeld der Optogenetik eröffnet. Der Bakterienbaustein ist einem Rhodopsin im menschlichen Auge nicht unähnlich. Forscher halten es daher für möglich, dass diese Ähnlichkeit Wege zur Heilung neuronaler Störungen öffnet.

1,2 Millimeter Größe ...

... erreichen Bärtierchen maximal. Abgesehen davon sind Bärtierchen ziemlich – großartig. Nicht zu Unrecht gelten sie als extremophilstes Tier. Plus 100 Grad oder minus 273 Grad – kein Problem. Auch Vakuum und kosmische Strahlung kann dem widerstandsfähigen Winzling nichts anhaben, wie sich bei Tests im All gezeigt hat. Ein Jahrzehnt ohne Nahrung und Wasser – easy. Nach dem ersten Tropfen erwacht das Bärtierchen, als wäre nichts gewesen, verstoffwechselt und pflanzt sich fort. Seine extreme Widerstandsfähigkeit beruht auf Verzicht: Bärtierchen haben kein Herz, atmen über die Haut, und als Auge dienen einzelne Zellen, die hell und dunkel unterscheiden können.

Sauer macht erfinderisch

Über das Säure-Base-Gleichgewicht unserer Umwelt machen wir uns eher selten Gedanken, außer vielleicht bei der Auswahl von Pflanzen für den Garten. Der normale pH-Wert in den meisten biologischen Zusammenhängen liegt bei 7,0 bis 7,2. Acidophile Mikroben werden allerdings auch in extrem saurem Milieu bis pH 0 gefunden, ihre alkaliphilen Gegenstücke in extrem alkalischer Umgebung bis etwa pH 12.

Acidophile tauchen oft im Kontext mit vulkanischer Aktivität auf, etwa an vulkanischen Gasquellen, die unter anderem Schwefelwasserstoff ausstoßen. Acidophile sind daher meist auch extrem thermophil. Sie kommen bereits seit Jahrhunderten im Bergbau zum Einsatz, nämlich in der sogenannten Biolaugung. Dabei werden anderweitig wenig ergiebige Erze aufgeschüttet und bewässert. Das erweckt die in den Erzen bereits vorhandenen Mikroben zum Leben. Sie greifen das Gestein an und setzen das gewünschte Metall frei. Es kann schließlich aus der ablaufenden Brühe gewonnen werden.

Die dahinterstehenden mikrobiologischen Prozesse blieben lange Jahre verborgen. Erst ab dem späten 20. Jahrhundert gelang es, das Wirken der Acidophilen zu verstehen und bekannte Stämme gezielt einzusetzen. So werden heute extrem schwer zugängliche Gold-Ressourcen von Mikroben in industriellen Tanks zugänglich gemacht. Im Uran-Bergbau ist es üblich, entsprechende Nährmedien in unterirdische Lagerstätten zu injizieren.

Auch Alkaliphile können industriell genutzt werden. Besonders interessant sind die Enzyme alkaliphiler Bakterien für Waschmittelhersteller. Das Enzym Amylase zersetzt Kohlenhydrate, Protease nimmt sich Proteine vor und Lipase knackt Fette. Bei Wärme verstärkt sich ihre Wirkung – und hier wird es kompliziert. Im Gegensatz zu vielen Acidophilen sind Alkaliphile wenig hitzeresistent. Genau dort haben Forscher angesetzt und im Genlabor das Bakterium Thermopallium natronophilum entwickelt. Dessen Enzyme sind auch bei hohen Waschtemperaturen bis zur 100-Grad-Grenze aktiv.

Das Conan-Bakterium

Arnold Schwarzenegger wurde durch seine Rolle als hünenhafter und unbezwingbarer Barbar Conan weltberühmt. Dass Deinococcus radiodurans als Conan unter den Bakterien bezeichnet wird, sagt viel über seine Widerstandsfähigkeit aus. Einzelne Vertreter von D. radiodurans hielten eine Strahlendosis von 17.500 Gy aus. Zum Vergleich: Menschen sterben nach einer Strahlendosis von 7 bis 10 Gy innerhalb von ein bis zwei Wochen. Außerdem ist „Conan“ als polyextremophiler Organismus resistent gegen Austrocknen und sehr gut gegen UV-Strahlen geschützt. Eine Arbeitsgruppe der Universität Wien hat diese Bakterien auch schon außerhalb der internationalen Raumstation ISS auf ihre Widerstandsfähigkeit im All getestet – die Mikroben überlebten einen dortigen Aufenthalt drei Jahre lang. Astrobiologen halten es daher für möglich, dass sich das Leben durch Transport von Keimen von einem Planeten zum anderen ausbreiten kann. Einige könnten so vor etwa 3,5 Milliarden Jahren den Weg zur Erde gefunden und so den Ursprung des Lebens auf diesem Planeten gebildet haben.

Durch ihre Widerstandsfähigkeit könnte Deinococcus radiodurans auch als hochresilienter Datenspeicher interessant sein. Die Idee: Die Daten werden in Form künstlicher DNA in den Bakterien hinterlegt. Erste Erfolge gibt es bereits. Ein Vorteil von künsticher DNA als Datenspeicher ist die hohe Speicherdichte. Jüngeren Forschungen aus den USA zufolge lassen sich auf einen Kubikmillimeter DNA eine Milliarde Gigabyte an Daten hinterlegen. Das gesamte Internet ließe sich so in einem Speicher von der Größe eines Schuhkartons ablegen und durch DNA-Sequenzierung unendlich oft vervielfältigen.

Don’t crack under pressure

Unter der Meeresoberfläche nimmt der hydrostatische Druck mit jeweils zehn Metern Tiefe um eine Atmosphäre (ungefähr ein Bar) zu. In den tiefsten Gräben des Pazifiks (Challenger Deep: 10.929 m) herrschen also Drücke von mehr als einem Kilobar, das entspricht einem Gewicht von einer Tonne pro Quadratzentimeter. Dennoch finden sich auch dort noch Lebewesen, die an diese für uns Oberflächenbewohner tödlichen Bedingungen angepasst sind, so genannte Barophilie. Zum Vergleich: Sporttaucher mit Standardausrüstung erreichen Tiefen von bis zu 60 Metern.

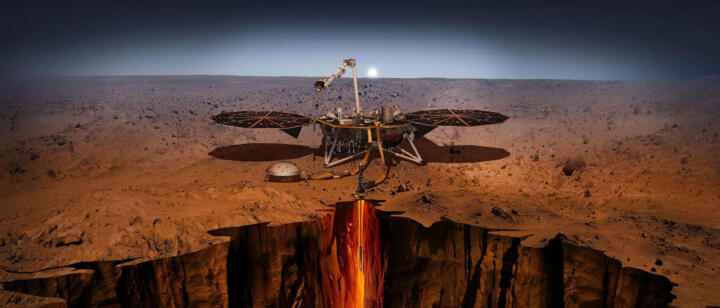

Viele Tiefseebewohner finden sich in der Umgebung heißer Quellen (Foto) und sind dementsprechend auch an hohe Temperaturen angepasst. Die Energieversorgung in der Tiefsee beruht auf der Chemosynthese – zum Beispiel der Oxidation („Verbrennung“) von reduzierten Metallen, die aus hydrothermalen Quellen austreten. Aber auch im Umfeld von Manganknollen, die mancherorts auf dem Meeresboden herumliegen und demnächst kommerziell abgebaut werden sollen, findet sich eine noch weitgehend unerforschte Artenvielfalt.

Sogar in tiefen Gesteinsschichten finden sich wider Erwarten Lebewesen, die fern von Sonnenlicht und unter hohem Druck zurechtkommen. Sowohl der Tiefseeboden als auch der tiefere Untergrund zählen zu den am wenigsten erforschten Teilen der irdischen Biosphäre. Das über zehn Jahre durchgeführte Großprojekt Deep Carbon Observatory (2009–2019) kam zu dem Schluss, dass sich unter unseren Füßen mindestens zwei Milliarden Kubikkilometer Lebensraum befinden – das ist mehr als das doppelte Volumen aller Ozeane zusammengenommen. Die extrapolierte Biomasse der Steinbewohner im Untergrund beträgt um die 20 Milliarden Tonnen, ein Mehrfaches der Gesamtmasse der menschlichen Erdbevölkerung.

Manche dieser Mikroben sind von industriellem Interesse, weil sie an der Produktion von Öl- und Gaslagerstätten mitwirken. Andere helfen beim Abbau von Uranerzen mit. Unterirdisches Leben ist auch für die Astrobiologie besonders spannend, da vergleichbare Lebensräume durchaus auch auf dem Mars existieren.

Aufsehen erregte die Art Desulforudis audaxviator, die zuerst in 2,8 Kilometer Tiefe in Südafrika gefunden wurde und dort scheinbar die einzige Mikrobenart in ihrem Lebensraum war. Betreibt sie wirklich ein Ökosystem ganz allein? Oder sind andere Arten vielleicht so fest im Gestein verankert, dass sie nicht extrahiert werden konnten? Weitere Überraschungen folgten, als D. audaxviator auf anderen Erdteilen gefunden wurde. Wie die Art, die von atmosphärischem Sauerstoff abgetötet wird, die Fernreise absolviert hat, bleibt noch zu klären.